by Chagall- a Bride with a Fan1911

"그녀의 침묵은 나의 침묵이다. 그녀의 눈은 나의 눈이다. 그녀는 마치 오랫동안 나를 알아왔고 나의 유년 시절과 나의 현재, 그리고 나의 미래를 알고 있는 것 같다. 나는 전에 그녀를 한 번도 본 적이 없지만 그녀는 오래 전부터 나를 관찰하고 나의 깊은 속마음을 읽어왔던 것 같다. 나는 이 사람이야말로 내가 바로 '그 여자'-나의 아내-라는 것을 알았다." (샤갈)

샤갈이 22살에 운명적인 연인, 첫번째 아내 벨라를 만났을때 한 말이다.

모든 운명적 만남과 소울 메이트를 만난 사람들의 말에는 공통점이 있다.

마치 오래전부터 알고 있던 것 처럼 느껴지는 낯익음.

당신도 사랑하는 사람을 만났을때 그렇게 느꼈나요?

그 사람은 지금 어디 있나요?

--

그녀의 갑작스런 죽음(1944)이후 샤갈이 그린 그림.

Autour d'Elle(1945)

"[이 정원의 그림이] 현실과는 다르게 보일수도 있겠지. 하지만 내게는 이 그림이 내가 느끼는 시적인 정원의 모습과 스타일을 전달해주고 있다. 네가 이걸 이해할 지 모르지만, 색깔을 잘 배열하기만 해도 시를 말할 수 있다. 마치 음악으로 위로의 말을 하듯이.........그림 속에서 이 정원의 풍경과 인물들을 마치 꿈속에서 보듯이, 현실보다 더 신기하게 나타내주는 거지. "-고흐의 편지 11/12/1888 아를르 ---

Memory of the Garden at Etten (Ladies of Arles) (State Hermitage Museum/here only for therapeutic and/or educational purposes)

이 그림은 1888년 11월 반 고흐가 아를르에서 그린 그림이다. 그가 고갱과 함게 살고 있었던 때 그린 그림으로 다른 화가들과 친구가 되고 싶었던 열망들이 좌절되고 고갱과의 관계에서도 상처를 입던 시기이다. 그런 그의 좌절과 고통이 이 그림속의 색갈로 나타나고 있다. 프로방스는 홀랜드 고향을 생각나게 했고 그는 불안한 노란색, 녹색, 푸른색에 붉은 색을 여기저기 섞어 그의 그리움과 좌절과 고통을 "시"로 표현했다. 캔버스 표면, 그림의 질감은 두껍고 직접 물감을 짜 넣음으로써 고흐의 긴장과 절박한 심정을 드러내준다.

Chagall- Me & the Village/ The Dance (used here for therapeutic/educational purpose only)

사물은 우리들의 시선을 대하여 저의 시선으로 응답한다.

사물은 우리가 그것을 무심한 눈으로 보기 때문에 무심하게 보인다.

그러나 맑은 눈에는 모든 것이 거울이다.

솔직하고 진지한 눈길에는 모든것이 깊이를 가지고 있다.

(바슐라르)

------------------------------------------

Chagall:

"석판화를 찍는 놀이나 동판을 손에 들고 있으면 나는 마치 부적을 만지고 있는 것 같은 느낌이 든다. 이 돌이나 동판에다 나는 나의 슬픔이나 기쁨의 모든 것을 내 맡길 수 있다고 생각했다. 기나긴 세월동안 나의 인생을 스치고 지나간 모든 것--탄생, 죽음, 결혼, 꽃, 동물, 새, 가난한 노동자, 부모, 밤의 연인들, 성서 속의 예언자들, 길 가, 집안, 성당, 하늘, 그리고 세월의 흐름 속에서 우리들의 인생의 내부와 주위에서 일어난 슬픈 사연을....[석판화] 1권 중

"나는 자주 이런 말을 들었다. '샤갈 자네는 실체적이 아냐'. 그리고 나는 이렇게 대답했다. '실체가 어떤 것인가를 이해하기 위해서 자네도 비실체적으로 되어버리는 것이 좋을 걸세'.

"아무 말도 없다. 나의 몸 속에 숨어 있는 모든 것이 움직여 날뛰며, 너에 대한 기억과 같이 방황한다. 너의 창백하고 가느란 손, 말라빠진 너의 뼈가 나의 목을 힘껏 조인다. 누구에게 기도드려야 할까?" Chagall, Monumental Week에서

현대는 감동이 솔직하게 눈물이 되지 않고 단지 아무 개성도 없는 미소가 우리들 눈앞에 커튼같이 드리우고 있는 그러한 슬픈 시대입니다. 바로 그런 이유로 나는 ............예술에 대한 나의 꿈, 이 세상의 인생과 이 세상 아닌 곳의 인생, 존재했던 것과 존재하지 않았던 것에 대한 나의 꿈을 여러분에게 털어놓고 싶은 것입니다. (1963년 일본 샤걀전에서 작가의 메시지)

"내 눈에는 예술이란 무엇보다도 먼저 어떤 영혼의 상태라고 여겨진다" (샤갈)

***********************

(낡은 샤갈의 화집 뒤에서 발견한 나의 빛바랜 메모들이다. 까마득한 그 시절... 내가 그리던 이 나이의 나의 모습은 어떤 것이었을까? -bhlee- )

*************************

자유로와진 이미지와 이미지의 원천들이 마음것 펼쳐지는 모습을 그 어느누구보다도 잘 보여줄 수 있는 사람은 아마도 샤갈(Chagall)일 것이다.

그는 후일 자신의 언어로 사용될 수 있는 이미지들을, 어린 시절동안 자신의 존재 속에 분간할 수 없을 만큼 깊이 뿌리내린 이미지들을 외부세계 속에서 취하여 간직한다. 그 이미지들은 아직 두꺼운 껍질이 생겨나지도 않은 채, 그토록 유연한 어린시절의 영혼으로서는 결코 잊을 수 없는 저 감미로운 상처들과 만났을 때 그의 내부로부터 들어온 것이다. 아주 일찍 그는 자기가 기구하는 소원들이 그 이미지들은 통하여 이루어 지리라는 것을 예감했었다. 그러나 그 때는 그 기도가 예술가의 기도라는 것 조차 알지 못하고 있었다.

"나는 거리를 헤매고 돌아다니면서 찾고 기도했다. 하나님, 구름들 속에, 신기료 장수의 집 뒤에 숨어있는 하나님, 내 영혼이 나타나게 해주세요. 아직 말을 더듬는 어린아이의 고통스런 영혼아, 나에게 길을 가르쳐다오. 나는 다른 사람들 처럼 되고 싶지 않다. 나는 새로운 세계를 보고 싶다."

도시는 그 기도에 대한 대답처럼 낯선 얼굴로 나타나는 것 같았다. 모든 주민들이 그들의 평소의 자리를 떠나서 땅위로 떠서 걷기 시작한다. 낯익은 인물들이 지붕위로 올라가 자리를 잡고 그곳에서 휴식한다...

초년기 궁금중 많은 눈이 포착한 그 일상의 이미지들, 시각적, 감정적 언어들을 샤갈을 그 본래의 환경에서 꺼내 새로운 환경, 즉 그의 영혼 속에 집어 넣는다. ... 즉 중력의 소멸이다. 새로운 별 속으로 자리를 옮긴 이미지들은 더 이상 중력을 느낄수 없게 된다. 그들의 존재이유처럼 여겨졌던 물질성으로 부터 마침내 해방되고 주관적이고 비밀스러운 그들의 의미에로 환원된 와관들은 오직 감각적인 자력에만 복종할 뿐이다. 그것들은 소옹돌이치고, 서로 잡아 당기고, 헤어지고, 공중에 뜨고, 혼연일체가 되고, 뒤집힌다. .....

거꾸로 서기 일쑤인 그의 인물들 처럼 가시적인 세계도 샤갈의 내부에서 뒤집혀 넘어지고 심연속으로 미끌어져 들어간다. ...

(르네 위그/ 예술과 영혼 중에서)

|

the broken column(1944) by Frida Kahlo

(used here only for therapeutic and/or educational purposes)

프리다 칼로가 자신의 척추의 고통을 부셔지고 깨어진 기둥으로 표현한 그림으로 그녀가 평생 겪는 육체적 고통을 표현한 여러 자화상 중 하나.

"나는 병이 난 것이 아니다. 나는 산산히 부셔셨다. 그러나 내가 그림을 그리는 한 나는 행복하다. "

"나는 나 자신의 현실을 그린다. 내가 아는 것이라고는 내가 필요해서 그림을 그린다는 것이다. 나는 그저 내 머리 속을 스쳐가는 것이라면 무엇이든 그린다. 다른 생각은 없다.(I paint my own reality. The only thing I know is that I paint because I need to, and I paint whatever passes through my head without any other consideration)"

(프리다 칼로)

----

pictures are from the movie, Frida, and used only here for therapeutic and/or educational purposes)

발아, 날 수 있는 날개가 있다면 네가 무슨 소용있단 말인가? (발가락을 절단 한 후)

마지막 외출(퇴장)이 즐겁길, 그래서 다시는 돌아오지 않기를....

----

그녀의 그림을 누가 초현실주의라 하는가

이보다 더한 생생한 현실이 어디있을까?

평생 소아마비로 시작해서 사고, 32번의 수술, 병과 통증에서 벗어날 수 없었던 그녀의 "적나라한 현실"을,

눈물과 피와 고통으로 가득찬 그녀의 현실을 우리는 "초현실"이라 부른다.

|

here only for therapeutic and/or eduational purposes

어떤 그림 아래로 - P. 첼란

까마귀 뒤덮힌 보리밭 물결.

어느 하늘의 푸르름인가? 아래인가? 위인가?

영혼에서 튕겨나온 때늦은 화살.

보다 강렬한 울림. 보다 가까운 타오름. 두 개의 세계.

(출처: 고위공, <<문학과 미술의 만남>>)

by kazimir malevich (only here for educational/therapeutic purposes)

--------

"중요한 것은 감수성밖에 없다. 이 길을 통해 절대주의 예술은 순수 표현에 이르게 된다."

"연기처럼 사라질 형상을 바라지 말고, 진실만을 보자." (Malevich)

photo by bhlee

If a picture paints a thousand words,

Then why can't I paint you?

The words will never show the you I've come to know.

If a face could launch a thousand ships,

Then where am I to go?

There's no one home but you,

You're all that's left me too.

And when my love for life is running dry,

You come and pour yourself on me.

If a man could be two places at one time,

I'd be with you.

Tomorrow and today, beside you all the way.

If the world should stop revolving spinning slowly down to die,

I'd spend the end with you.

And when the world was through,

Then one by one the stars would all go out,

Then you and I would simply fly away

|

Gogh-Olive Trees(1889. Scottich Gallery)

/here only for educational and/or therapeutic purposes

----------------

Oliver Trees(1889, MOMA)

대지에 묶여있다고 달려갈 수 없는 것은 아니다.

대지를 끌고, 그 무거운 중력의 무게를 거스르며 질주하는 나무,

하늘 향해 솟아오르는 나무를 보라.

이미 하늘빛을 닮아버린

저 뜨거운 불을 보라.

|

van gogh- the sower with the setting sun/ the sower

고흐의 씨뿌리는 사람들은 모두 황혼에 씨를 뿌린다. 씨를 뿌리는 일은 고흐에게 죽음과 탄생의 끊임없는 자연의 순환을 상징하였다. 황혼에 씨를 뿌리는 것은 이어지는 밤, 즉 씨앗이 죽음의 과정을 통해 다시 생명(아침)으로 변화하는 과정을 말하고자 하는 고흐의 의도를 드러내주고 있다.

2007년도의 글을 옮겨왔다. 이번 전시회에서 이 그림(원래 모마의 소장품이었던)이 당연 포함되어 있었기에.

(at MOMA, YNC, 2007) "타라스콩이나 루앙에 가려면 기차를 타야 하는 것처럼, 별까지 가기 위해서는 죽음을 맞이해야 한다. 죽으면 기차를 탈 수 없듯, 살아 있는 동안에는 별에 갈 수 없다." "Looking at the stars always makes me dream. Why, I ask myself, shouldn't the shining dots of the sky be as accessible as the black dots on the map of France? Just as we take the train to go to Tarascon or or Rouen, we take death to go to a star." The next year, van Gogh committed suicide. ㅡㅡ 몇 년 전 처음 이 그림을 만났을 때, 상상했던 것보다 작은 화폭에 담긴 별이 빛나는 밤에 의외였다. 그 만큼 이 그림은 나에게 (우리모두에게 그랬겠지만) 우주을 품은 거대함으로 가슴에 새겨져있었기 때문이었다. 그런데도 가만히 바라보면 역시 그 작은 화폭에 온 우주가 들어있다. 어떻게 저 작은 화폭에 온 우주만한 고독과 열망과 알 수 없는 두려움의 소용돌이를 담을 수 있을까?

사진으로는 도저히 볼 수 없는 붓의 터치.. 가장 많은 사람들이 그 앞에서 떠나지 않고 모여있는 그림이다.

볼 때 마다.... 언제봐도... 고흐의 모든 그림이 그렇듯이 이상하게 슬프고 아프다. 그리고 그의 슬픔과 아픔은 늘 날이 서 있지 않고 감동적이다. 그 아픔이 우리에게 상처를 주는 것이 아니라 오히려 우리를 감싸 안아 준다. 그게 내가 기피하는 몇몇 예술가들(아픔에 날이 서있고 그 아픔을 세상을 향해 외치는 독으로 사용하거나 자신의 영혼을 파괴하는 힘으로 사용하거나, 혹은 날 것으로 세상에 들이대는... 그래서 그 그림앞에 그만 눈을 감아버리고 마는...)과 다른 점이며 모두들 예외없이 고흐를 사랑하는 이유인지 모른다는 생각이 든다.

지상은 수평선 아래처럼 고요히 잠들어 있는 밤, 그 정지된 정적 위로 현기증 같은 고독이 몸부림치고 요동치고 있다. 갇힌 공간에서 끊임없이 요동치고 움직이는 에너지.... 그것은 무엇일까?

열정? 검은 싸이프러스 나무가 마치 검은 불꽃처럼 검은 하늘, 죽음으로 밖에는 도달할 수 없는 저 높은 별들의 화염속으로 손을 뻗는다. 이 그림속의 열정은 어김없이 두려움과 고통을 수반하고 있다. 무엇에 대한 두려움일까?

어디선가 내가 쓴 적이 있는데, 고흐 그는 자신을 버린 세상을 버릴 수 없어서 스스로를 버린 사람이라는 생각이다 든다..... 이 그림을 그린 다음 해 그는 스스로 세상을 버렸다. 그는 죽음을 타고 저 별로 갔을까?

아니, 어쩌면 죽음을 타고 가서 저 별이 되었으리라... 영원히 꺼지지 않는 불로 빛나는 별....

이 그림은 고흐가 밖에서 그린 그림이 아니다. 이 그림을 그릴 때 그는 건강이 않좋아서 밖으로 나가도록 허락을 받을수 없는 상태였다. 그는 이 그림을 대부분 기억에 의지해 그렸고 창문을 통해 보는 밤하늘을 그렸다고 알려져있다. 그렇게 '별이 빛나는 밤'은 그의 영혼의 밤이며 가위눌리는 고독과, 지치도록 끈질진 그리움과 슬프도록 강렬한 열정을 그린 그림이다.

가끔 무심히 잠들어 있는 영혼의 밤, 어디선가 저런 소용돌이 치는 열정이 살아 말없이 날 부르고 있는 것은 아닐까 깜짝 놀라 어둠 속에서 깨어 사방을 둘러본다.

[크기를 알 수 있도록 내가 곁에 선 사진을 올려본다. MOMA는 내가 전에 갔을 때와 또 달랐다. 2004년 개축 후 세계 3대 미술관이 되었다. 건축물은 찻잔과 같아야한다며 “건축물이 눈에 띄지 않고, 단지 마시듯이 느낄 수 있도록 했다”는 일본인 건축가 다니구치 요시오의 작품. 건물자체가 예술이었다. 공간과 공간사이의 소통. 4시간이 넘도록 있었는데도 아쉽게 나와야 했다. 3층의 건축·디자인 갤러리도 꼭 들러본다.] |

The Potato Eaters(1885)

81.5*114.5cm, 1885년 4월, 유화

나는 램프 불빛 아래에서 감자를 먹고 있는 사람들이 접시로 내밀고 있는 손, 자신을 닮은 바로 그 손으로 땅을 팠다는 점을 분명히 보여주려고 했다. 그 손은, 손으로 하는 노동과 정직하게 노력해서 얻은 식사를 암시하고 있다. 이 그림을 통해 우리의 생활방식, 즉 문명화된 사람들의 생활방식과는 상당히 다른 생활방식을 보여주고 싶었다. 사람들이 영문도 모르는 채 그 그림에 감탄하고, 좋다고 인정하는 것이 내가 궁극적으로 바라는 일이다. "(편지)

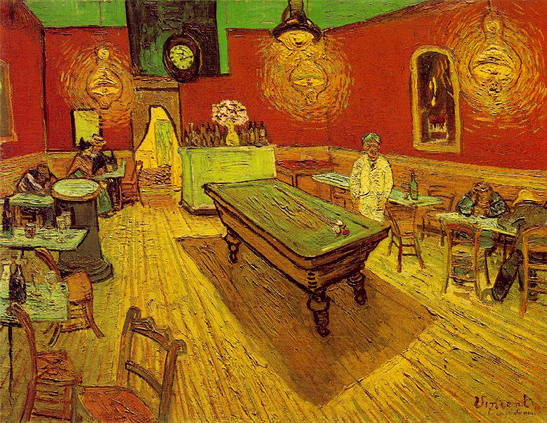

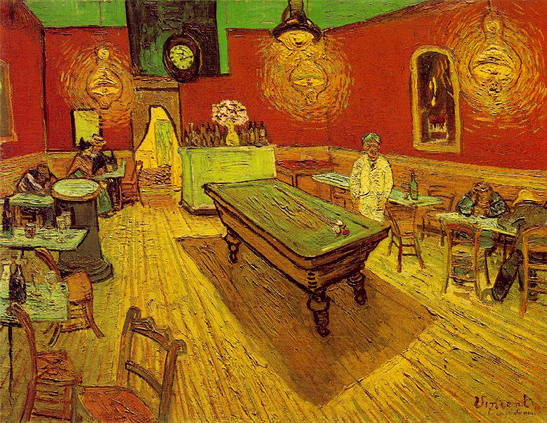

Cafe de Nuit (1888)

고흐가 그린 풍경이 자연의 강렬하고 영원한 리듬을 담고 있다면 노란 가스등의 가혹한 빛으로 밝혀진 고흐의 도시의 밤은 더욱더 불길하고 고독한 세상을 그려내고 있다.

Night Cafe는 고흐가 3일간 꼬박 자지 않고 그린 그림으로 인간 열정의 "지옥같은 도가니"를 그려내기 위해 6-7개의 다른 뉘앙스를 보이는 붉은 색과 녹색을 사용하였다고 한다. 천정에 매달려 이글거리는 가스등은 열린 공간, 밤하늘에 매달려 타오르는 별빛을 상기시킨다.

이번 전시회 그림 중 가장 충격적인 파워를 가진 그림이었다.

그동안 화집을 통해 얼마나 이 그림의 진실된 힘을 느끼지 못하고 있었던가...

그날 전시는 사진을 찍지 못하게 되어있었다. 인터넷에서 아무리 찾아도 그 색감을 보여주는 것을 찾지 못하겠다.

Starry Night Over the Rhone, Oil on canvas, 72.5×92.0cm,

Arles: September, 1888 (Paris, Musée d'Orsay)

(used here only for therapeutic and/or educational purposes)

고흐의 그림은 실제로 보는 것과 사진과 비교할 수가 없다.

그림이 그림이 아니라 생생히 살아있는 생명체라는 것을 재삼 확인시켜준 그림.

그건 살아있는 누군가의 생생한 눈동자를 들여다보며 마주할 때와 사진을 볼 때의 차이와 같다고 할까? 아니 어쩌면 그보다 더 할 수도 있다. 이번 MoMa에서 이 그림을 만날 줄이야. 헉- 하고 숨이 멎었다. 스땅달 신드롬까지는 아니지만 이해가 간다.

어린 시절 (고등학교 때) 당시로서는 구하기도 어려웠던 화집에서 손바닥만한 고흐의 그림 하나 벽에 걸어놓고 밤새 공부는 하지도 않고 그 그림만 하염없이 쳐다보면서 밤을 샜었는데.... 그의 그림에는 어떤 열정과 생명력과 고뇌와 사랑이 담겨져 있기에 그런 힘이 나오는 것일까? 아이가 한숨 쉬듯 말했다. 나도 누군가에게 감동을 주는 작업을 하고 싶어.

더 이상 말하고 싶지 않다. 가끔 그림이나 음악에 해설을 다는 것이 몹쓸 짓인 것만 같다는 생각이 들 때가 있다. 나의 언어가 그 그림에 줄을 긋는 일이나 다름 없을 것이므로. 만일 언어로 표현할 수 있었다면 문필가에 버금가는 고흐가 글로 표현했겠지.... 그러니 나의 조악한 언어로 무엇을 말할 수 있겠는가. 그저 행복했다. (이 단어 내가 함부로 쓰지 않는 단어이다... 행복! 그건 내가 진정 축복받았다고 느낀다는 의미이다. 그래, 가장 불행했던 자, 그러나 가장 행복했던 자... 그들은 누군가에게 늘 생명을 전해준다. )

--

"I have a terrible need of -- dare I say the word? -- religion. Then I go out at night to paint the stars...

나는 종교--감히 이 말을 해도 될까?--의 필요성을 절실히 느낀다. 그러면 나는 밤에 밖으로 나가 별들을 그린다.-(Vincent van Gogh, Arles, 1888)

요즘은 별이 반짝이는 하늘을 그리고 싶은 생각이 간절하다.

밤이 낮보다 훨씬 더 풍부한 색을 보여주는 것 같다는 생각이 들 때가 종종 있기 때문이다.

강렬한 보라색, 파란색, 초록색들로 물든 밤....

어떤 별들은 레몬빛을 띠고 있고,

다른 별들은 불처럼 붉거나 녹색, 파란색, 물망초빛을 띤다.

하늘은 청록색이고, 물은 감청색, 대지는 엷은 보라색이다. 도시는 파란색과 보라색을 띠며, 노란색 가스등은 수면 위로 비치면서 붉은 황금색에서 초록빛을 띤 청동색으로까지 변한다. 청록색 하늘 위로 큰곰자리가 녹색과 분홍색의 섬광을 보인다. 그 중에서 희미하게 빛나는 별은 가스등의 노골적인 황금색과 대조를 이룬다. 전경에는 두 연인의 모습이 조그맣게 보인다. 지도에서 도시나 마을을 가리키는 검은 점을 보면 꿈을 꾸게 되는 것처럼, 별이 반짝이는 밤하늘은 늘 나를 꿈꾸게 만든다." (Vincent van Gogh)

---

MoMa: Van Gogh and the Colors of the Night

Chagall-Adam et Eve chass du Paradis (used here for therapeutic/educational purposes only)

"야훼하나님께서 사람을 지으신 것을 후회하셨다." 아담에게 내것이 다 네것이라 하면서 에덴의 모든 것을 다 허락하셨는데 아담은 생명나무를 버리고 그 자신이 누구인지를 망각한 채 사과나무를 택하였다. 아담과 자신이 가진 모든 것을 나누기 위해 만든 세상, 바로 그 에덴에서 아담을 내쫓고 화염검으로 울타리를 치시고 생명나무를 지키시려던 하나님의 심정이 어떤 것이었을까? 후회... 신도 후회하셨다. 주님에게도 사랑은 참으로 고통스런 일이었다. 그리고 그 고통과 사랑의 극치가 "십자가"였다.

Chagall-la crucifixion blanche1938

Seascape at Saintes Maries de la Mer -Van Gogh

자연 속 폭풍우의 드라마, 인생의 괴로움의 드라마, 이것이 내게는 가장 완벽한 것이다.

(빈센트 반 고흐)

---

"당신의 바다는 이렇게 광활한데

나의 배는 너무나 작고 위태합니다."(KFK)

by Hopper- Chair Car (only for educational use

--------------

정말 무지무지 좋아하는 화가에요.

창. 그리고 집/방(내부)과 밖. 창은 거의 대부분 안에서 밖, 닫힌 세계에서 열린 세계를 향한 통로인데 호퍼의 그림은 거의 밖에서 안을 들여다 보는 형태를 가지고 있어요. 히치콕의 <이창>에서 처럼 말에요. 제가 좋아하는 테마 중 하나인 눈, 카메라, 창, 프레임, 등을 생각하게 하는. 아, 그리고 그 창에 부풀어 흔들리는 커튼이 나오는 그림.. 그 커튼은 숨결처럼 유일하게 정지된 곳에 현실성을 부여하는 것 같아요. 그리고 그 묘한 빛과 그림자..

진공관 처럼 공존하는 고독... 악 소리 지르게 외로운 거리...

예전에는 고흐의 그림 하나만 멍하니 보면서 밤을 샌 소녀시절이 있었는데 언젠가 부터는 호퍼만 만나면 온몸이 반응을 보이는 듯 공감하고 좋아합니다.

지난번 영국의 자칭 quality vandal이라는 Banksy가 호퍼의 Night Hawks의 그림을 그 견고한 숨막히는 창을 의자를 집어던진 그림으로 패로디 한 것이 생각납니다. 하하. 통쾌하게 느낀 것은 호퍼의 그림에 대한 패로디가 통쾌해서라기보다 그의 그림이 주는 메시지와 느낌에 대한, 그 고통스런 진실에 대한 카타르시스적 웃음이었는지 모른다는 생각했었어요.

이 그림도 기차안의 풍경을 그린 것인데 마치 출구없는 콘크리트 벽으로 된 내부처럼 보입니다. 제단처럼 종교적인 분위기마저 느껴지는... 사람들이 없는 텅빈 내부가 아니건만 작은 벽을 쌓고 완강히 단절을 고집하는 의자들처럼 저 승객들은 서로에게 관심도 소통도 없군요. 창을 통해 들어오는 빛과 색감들이 외로움과 단절을 더 '환히' 느끼도록 해줍니다.

이 발을 보는 순간 가슴이 철렁했었다.

저 발은 이 땅 위를 떠나 서 있다.

땅 위를 딛고 있는 발이 아니다.

하늘로 날아 올라가고 있는가? 하늘에 매달려 있는가?

고통은 우리를 이미 이 세상 너머로 데려가고 있는 것일까?

그것은 초월일까?

서러운 부유일까?

photo by bhlee(c)2004

우리는 탐험을 멈추지 않을 것이다

탐험의 끝은 바로

우리가 출발했던 그 지점으로 돌아오는 일

그리고 그 곳을 처음으로 알게 되는 것.

(T.S. 엘리엇- 4개의 사중주)

We shall not cease from exploration

And the end of all our exploring

Will be to arrive where we started

And know the place for the first time.

(T.S. Eliot -Little Gidding-FQ)

미로. 어쩌면 결국 우리의 시작에 끝이 있고 끝에 시작이 있는 것이 아닐까. 그리고 그 시작과 끝은 처음의 시작과 끝이 더이상 아니다.

portraits of van gogh

(위 가운데 그림은 자화상이 아니라 툴르즈 로트랙이 그린 고흐. 돌아 앉은 고독한 사나이의 옆얼굴이 너무 간절해 보인다.)

|

| 카테고리 _category

|

글쓰기문학치료 [문학치료와 저널치료] (77)

|

|

|

tell me(findyourvoice) (0)

|

|

|

|

|

|

|

| 최근관련글 _recent trackbacks

|

|

|

| 블로그달력 _calendar

« 2026/03 »

| 일 |

월 |

화 |

수 |

목 |

금 |

토 |

| 1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

| 8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

| 15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

20 |

21 |

| 22 |

23 |

24 |

25 |

26 |

27 |

28 |

| 29 |

30 |

31 |

|

|

|

|

|

|

|

| 블로그정보 _blog info

- 오늘방문자 :

- 어제방문자 :

- 전체방문자 :

|

|

|

The Center for Journal Therapy, Inc. Korea

The Center for Journal Therapy, Inc. Korea